(2019.8.4)

最近的热门网剧《长安十二时辰》不仅由于情节紧凑、服饰考究、场景宏大、演员用力,征服了广大挑剔的观众,就连剧中张小敬吃的水盆羊肉、火晶柿子、手抓羊肉等长安美食也具有极高的还原度,令人垂涎。《长安》一下子出乎意料地变成了一档大唐美食节目。

剧中我们可以看到一个国际化的长安,不但有来自各国的商品交流,也有景教、拜火教、伊斯兰教等各种宗教的交流,还有劳务人员的交流,比如屡屡出现在唐人诗中的胡姬:

“胡姬春酒店,弦管夜锵锵。红毾铺新月,貂裘坐薄霜。

玉盘初鲙鲤,金鼎正烹羊。上客无劳散,听歌乐世娘。”[1]

李白也有“胡姬貌如花,当垆笑春风”、“落花踏尽游何处?笑入胡姬酒肆中”等诗句,可见其时长安胡食酒肆之多。

自然,本文中我们最关心的还是食物的交流。《长安》在这一点上也颇为考究,完全没有出现“店家,来二斤熟牛肉”(唐代禁止屠杀耕牛)、“来盘辣椒炒肉”(辣椒源自美洲,明代传入中国,炒锅是宋代发明)之类的谬误。片中出现的唐代外来饮食最多的是“胡食”,“胡食”是出自汉代人对从西域传入的食品的一种说法,在汉魏通过丝绸之路传入中国后,至唐最盛,对唐代乃至后来中国的饮食文化产生了深远影响。《新唐书·舆服志》说:“贵人御馔,尽供胡食,士女皆竟衣胡服。”唐代的胡食品种很多,面食有餢飳、毕罗、胡饼等。餢飳是用油煎的面饼;毕罗是指一种以面粉作皮、包有馅心、经蒸或烤制而成的食品有蟹黄毕罗、猪肝毕罗、羊肾毕罗等。胡饼即芝麻烧饼,中间夹以肉馅,据说是波斯人发明的一种食物,经丝绸之路传入我国的一种“西餐”主食。在唐代,胡饼成了人们日常的主食,白居易也曾得意于长安的胡饼,专门给他的老朋友杨万州寄去让他打打牙祭:

“胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉。

寄与饥馋杨大使,尝看得似辅兴无。”[2]。

西域的名酒及其制作方法也在唐代传入中国,据《册府元龟》记载,唐初就已将高昌的马乳葡萄及其酿酒法引入长安,唐太宗亲自监制,酿出八种色泽的葡萄酒,“芳辛酷烈,味兼缇盎。既颁赐群臣,京师始识其味”,并由此产生了许多歌咏葡萄酒的唐诗。

“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?”[3]

唐朝还从波斯引进了三勒浆及其酿造方法,这是一种果酒。唐朝还从西域的乌弋山离国引进了“黑如纯漆,饮之令人神爽”的龙膏酒[4]。

当然,食品的交流也是双向的。在西域食品走红大唐之时,汉族也不断向西域、周边少数民族输出中原的饮食文明,这其中既有产于中原的蔬菜、水果、茶叶、粮食,也有食品制作方法等。当下,一部精致的纪录片《稻米之路》就讲述作为人类最主要食物之一的稻米从古至今由中国的长江中下游向全世界的传播路程,以及稻米与人类社会密切的关联,带领我们跟随一粒米的脚步遍览人类文明,看平凡食物背后未知的人类故事。

常言说,“一方水土养一方人”,我们吃什么食物,如何烹饪这些食物,很大程度上塑造了饮食文化,也定义了我们作为中国人的特性。但是,如何种植食物,竟然也塑造了我们的心理特征,甚至这种心理特征,在大多数人口都已经不再从事农业,进入城镇之后,还潜移默化地影响我们的言行。这听上去似乎很玄妙,但是几位中外学者正试图从这个角度解释东西方的文化心理差异。

从学界到日常生活,“东西方思维方式的差异”是一个经常被提到的概念。大致说起来,人们普遍认为东方更注重集体,西方更看重个人;东方讲究感悟,而西方注重逻辑;东方更委婉,西方更直接。关于东西方文化、人民性格的差异,中外学者有过许多解释,包括“现代发展说”(随着国家现代化,人民更加富足,人们会更加注重个人),“传染病原说”(传染病容易流行的区域,人群相对比较抱团并排外),“东方治水主义”(东方农业文明需要大规模水利工程,更容易滋生专制主义),不一而足。但是这些解释往往不能自圆其说,比如“现代发展说”无法解释日本,韩国,新加坡等国的集体主义倾向;“传染病原说”基本上就是把热带地区孤立出来,无法区分到底是传染病还是气候的作用;至于“东方治水主义”则基本上只适用于中国,无法解释欧洲的不少拥有水利工程农业大国。

在2014年的一篇《科学》杂志论文[5]上,几位学者另辟蹊径,认为农作物的种植方式,对于社会心理有着重要的塑造作用。他们的假设是:种植小麦和水稻的主要区别是两个要素:一是灌溉(类似治水主义),二是劳动力投入。需要精耕细作的稻田对灌溉系统的要求也很高。人们往往需要合作来疏浚河道,设计和修建灌溉网络。因为每个个体的用水也影响周围邻居的用水,大家经常需要一起协商。而小麦对水并没有那么多的要求,雨水就可以成为很好的水源。从劳动力投入角度来看,水稻比小麦要高得多——单位面积种植水稻所要投入的时间甚至高达种植小麦所需时间的两倍,而且对插秧和收获的时间要求都很紧。农民们常常需要在农忙期间互相帮助:协调好播种和收获的日子,以互助的方式共享劳动力。而小麦不需要精耕细作,所以耕作者往往可以自己搞定自家田里的事情。

正因为这样的原因,稻农倾向于建立基于互惠关系并避免冲突,而麦农就比较随意一些了。这样的社交和思维方式一代代传承,以至于形成了两种文化。直到今天,尽管很多人不再种植庄稼,这样的区别还存在着。作者们提出了一个大胆的想法,这个水稻理论(Rice Theory)可以有效地解释东西方文化差异。然而是否以水稻种植为主的东方人之间更相互依赖(interdependent),而以小麦种植为主的西方人更加独立(independent)呢?直接比较东方和西方不太科学,毕竟东西方除了水稻/小麦的这个区别还有太多历史,语言,宗教等等方面的区别。是否可以找到两个区域,有着相似的历史,语言,宗教,政体背景,而区别仅仅在于水稻和小麦种植呢?

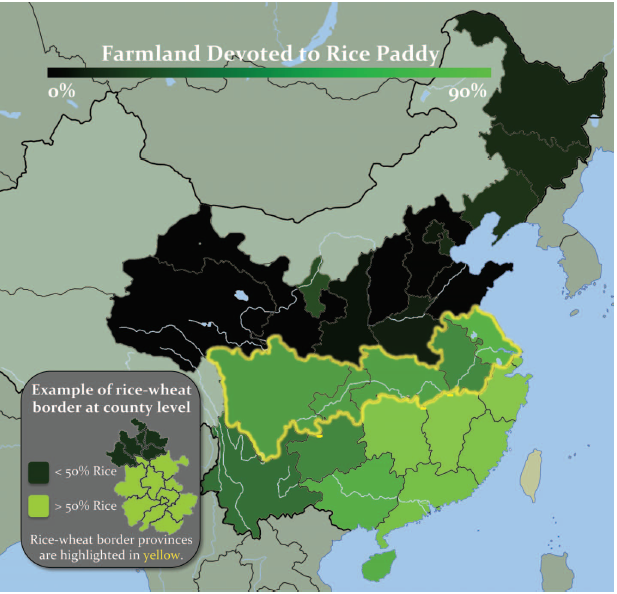

他们发现中国南方北方正好就是最好的对照实验组。在下图中,“边际省份”以北,都是小麦或旱稻种植为主,而“边际省份”以南,都是水稻种植为主。“边际省份”包括四川、重庆、湖北、安徽、江苏,兼种水稻和小米、旱稻,但是依然可以按照县治细分为水稻或小麦区域,比如安徽的亳州只有2%的水稻种植面积,而紧邻的淮南水稻种植面积达67%。从控制实验的角度来看,这种对照县治更具有代表性,因为可以剔除气候等其他关联变量。

回归模型的样本包括来自28个省份(除掉新疆、内蒙古、西藏三个游牧为主的自治区)的1096名大学生。测试的方式并非主观的问卷,而是非常巧妙的心理实验:比如个人中心的偏好测试,会要求参与人画一张以自己为中心的人际关系图,注重个人的参与者会把自己的圆圈画得大一些,比如美国人会把自己的圆圈平均直径放大6毫米,欧洲人平均放大3.5毫米,日本人会把自己的圆圈画的比别人略小一些。来自中国小麦种植区的参与者平均放大1.5毫米,而来自水稻种植区的学生会把自己的圆圈画小0.03毫米,与日本人基本一致。

另外一个测试抽象思维的实验会让参与者对三个事物进行配对,比如三件物品(火车,汽车,铁轨),要求选出两样匹配。注重抽象逻辑思维的参与者会把(火车、汽车)按照抽象的类别(交通工具)匹配,而全息思维的参与者会把(火车、铁轨)按照功能匹配。来自小麦种植区的学生也显示出更加类似西方参与者的抽象思维倾向。

笔者有一位上海市农业科学院的专家朋友,他对于此文的研究视角颇为赞许。中国由于纬度跨度大,从南到北的气候、地理环境具有明显的地域特点,自古形成的农业形态也多种多样,不同的农耕方式、作物种类也是塑造中国多样化的饮食文化和心理性格的重要影响因素。此外,小麦和水稻由于种植方法不同,对农田环境的影响也大为不同。水稻种植由于长期淹水形成厌氧环境,土壤有机质分解速度较慢,对土壤肥力的损耗相对较小。同时江南地区的稻田自古就有使用绿肥或沤肥的习惯,将河塘底泥、腐草败叶等富含有机质的物质、或者人畜粪尿等废弃物进行堆沤后返还到稻田里,既维持了稻田土壤的肥力,又解决了废弃物处理的问题,是一种朴素的循环农业形态;南方有些稻田还同时兼顾养鱼、养鸭等功能,[Z1] 这些水产动物不但提供额外收入,还可以帮助农民控制害虫,同时粪便也补充了土壤肥力。从土地长期利用的观点来看,稻田生产系统是一种能够兼顾作物生产和土壤保育、具有可持续能力的农业生产方式。

小麦主要是旱作种植,尤其是翻耕后的土壤耕作层暴露在空气中,其有机质在好氧的环境下分解速度加快,对于土壤肥力的损耗非常之大。因此每过一定年份,需要休耕或者免耕种植。《圣经×出埃及记》中早有记载:“第七年地要守圣安息日,就是向耶和华守的安息,不可耕种田地,也不可修理葡萄园。遗落自长的庄稼,不可收割;没有修理的葡萄树,也不可摘取葡萄。这年,地要守圣安息。地在安息年所出的,要给你和你的仆人、婢女、雇工人,并寄居的外人当食物。这年的土产,也要给你的牲畜和你土地上的走兽当食物。”

但是这个规定,农夫很难遵守,因此人类最早的小麦产地,埃及、中东的新月之地,都已经因为土地的过度耕种,土壤逐渐沙化,再也难见当初“流奶与蜜之地”的肥沃繁华。而以色列的农夫可能是每年休耕田地的七分之一,而不是全年不耕种整片田地,辅之以现代化的滴灌技术,到如今在沙漠中开创出一片现代化农业的新天地。

西方学者戴维·R.蒙哥马利,在他关于土壤的专著《泥土-文明的侵蚀》中将地球的表层土壤作为考察对象,借助丰富的考古与历史资料,讲述了土壤与人类社会之间上万年的关系变迁,并深刻揭示出,看似毫不起眼的土壤,却可能成为决定文明盛衰的关键。从作为文明源头的古希腊和古罗马,到工业时代的美国西部;从亚欧大陆腹地的俄罗斯草原,到南太平洋与世隔绝的狭小海岛……过往的众多文明因土壤侵蚀而衰落的真实案例,连接起了过去与当下的历史,也对未来发出了启示:除非我们转而采取更具可持续性的策略,否则现代农业社会将会重蹈覆辙。

长安周围,也曾经是周人的起源之地。在《诗经×豳风×七月》中详细描述了周人当初耕种稼穑的辛勤身影:

“七月流火,九月授衣。一之日觱发,二之日栗烈。无衣无褐,何以卒岁?

三之日于耜,四之日举趾。同我妇子,馌彼南亩。田畯至喜。

。。。

六月食郁及薁,七月亨葵及菽。八月剥枣,十月获稻。为此春酒,以介眉寿。

七月食瓜,八月断壶,九月叔苴,采荼薪樗。食我农夫。

九月筑场圃,十月纳禾稼。黍稷重穋,禾麻菽麦。嗟我农夫,我稼既同,上入执宫功。”

后来的秦、汉、西魏、北周、隋、唐,无不以长安为中心,以耕战为国策,播武力于天下。但是也慢慢耗尽了这片土地的菁华。自唐代之后,长安再不能成为农业中国的中心,也没有那个朝代自关中统一天下。

而中华的经济中心逐渐转移到南方:魏晋之际,安史之乱[Z2] ,宋金之战,几次衣冠南渡,中华文明的精神和先进的农业生产技术逐渐传到江南,和江南传统稻作技术完美结合,大幅提升了土地利用率和单位土地面积的粮食产量。自此,“苏湖熟,天下足” 。鱼米之乡的美誉,历经千年,依然不绝。

农业,就是这样塑造了我们作为中国人的特性。

[1] 【唐】贺朝《赠酒店胡姬》

[2] 【唐】白居易《寄胡饼与杨万州》

[3] 【唐】王翰《凉州词》

[4] 【唐】苏鹗《杜阳杂编》:“顺宗时,处士伊祈元召入宫,饮龙膏酒,黑如纯漆,饮之令人神爽,此本乌弋山离国所献。

[5] T. Talhelm, X. Zhang, S. Oishi, C. Shimin, D. Duan, X. Lan, S. Kitayama. (2014) Large-Scale Psychological Differences Within China Explained by Rice Versus Wheat Agriculture. Science, Vol 344: 603-607

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号